领**

Lv.0

2022/12/21 15:27

第21天 温柔睿智的老者(下)

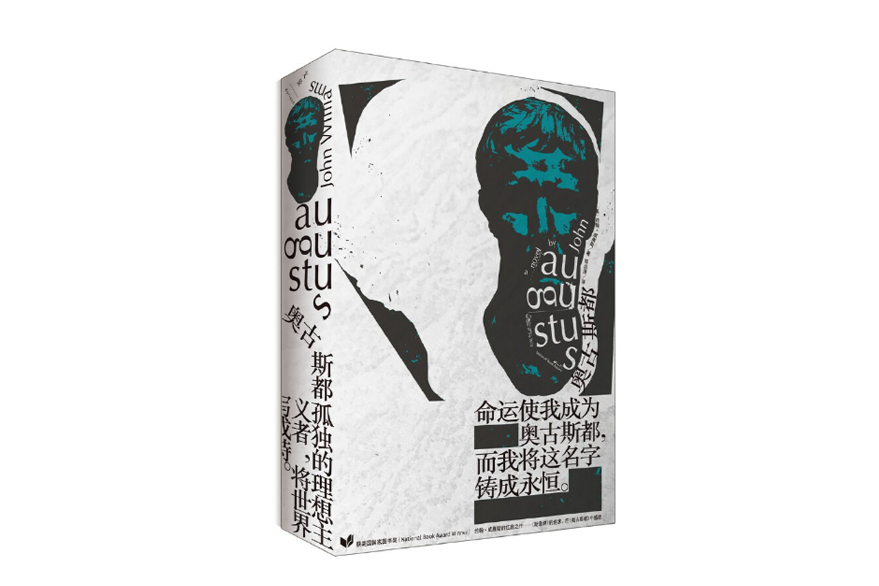

然而心灵为何震颤、如何震颤,又多么因人而异!时代、际遇、性情,都给历史往事在每个人心里种下了各各不同的因缘。如果我们且将态度严肃的历史小说作者与史学家相提并论,那就可以说,约翰·威廉斯着重奥古斯都和女儿的故事,恰好体现出上述心灵震颤的私人性。作者青年从军,在亚洲体验过第二次世界大战,后来在美国校园里经历了冷战时代的种种社会政治危机,他笔下的奥古斯都念及“野蛮人在等待,而我们在温柔乡中日益虚弱”,既是入情入理的写实,同时不难令读者感到20世纪中叶西方知识分子的忧世之叹。(在我们的世纪,新出现的文明危机给个人心灵投下不一样的阴影,令《奥古斯都》的“野蛮人在等待”一语似乎有了新诠。)威廉斯一生四次婚姻,有多个子女和继子女,出版《奥古斯都》前一年,他和从前的学生南希结缡,两人相伴终老,这小说便是献给南希的。在终章,弥留之际的奥古斯都对李维娅说道:“我们不必原谅我们自己。这是一场婚姻。它比大多数婚姻都好。”我感到(尽管属于臆测)这几句总结有点平反的意思:他前一本书《斯通纳》中的妻子形象贫乏可厌,令读者的同情倒向丈夫一方,而到了年近半百创作《奥古斯都》时,可能因为个人的幸福促使作家的视野趋于全面,他对两性关系的描写也更接近男女平等。年迈的皇帝最后一次海上航行结束前,威廉斯插入一件苏维托尼乌斯记载的史事:从埃及亚历山大港行驶来的一艘船上的“乘客和船员全都身着白衣,头戴花环,焚着香”,向带来和平的奥古斯都致敬。皇帝深感安慰。因此,在致友人书信的结尾,他一改先前濒临绝望的思路,重新肯定了自己的一生:罗马不是永恒的,这无妨。罗马将会沦陷,这无妨。野蛮人会来征服,这无妨。曾经有过罗马的一瞬,它将来不会完全死灭;野蛮人将会变成他征服的罗马;那语言将会驯服他粗野的土话;他毁掉的景象将会在他血里流淌。盐海不舍昼夜载着我这孤舟浮沉,在和它一样不知止息的时间里,那代价是无有的,小于无有。曾经出现的事物将来就不会完全死灭——当野蛮进逼时,这不失为一条希望之路。

领书计划详情