领**

Lv.0

2022/05/31 09:00

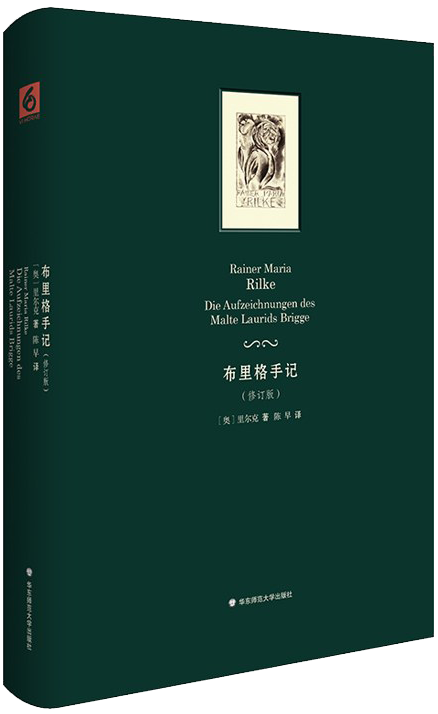

第21天 其他两种版本结尾

导读:在里尔克手稿中,紧接在浪子之后是这两则关于托尔斯泰的手记:晚年的托尔斯泰因畏死而信奉上帝,并因此放弃了自己的天才。显然,里尔克对这种依附外力的退缩持批判态度。然而,这两节批判性的手记并没有出现在最终出版的小说里,取而代之的,是以圣人姿态回归日常、却同时向世界彻底敞开的浪子。1915年11月8日给洛特·海普纳的信中,里尔克特别提到了托尔斯泰对死亡的深刻思考和他的短篇小说《伊凡·伊里奇之死》(Der Tod des Iwan Iljitsch)。托尔斯泰的天才正在于,他能直觉地畏死,是恐惧使他“更纯粹、更安静、更宏大”地知死。然而,可悲的是,他没有因知死而超越死,反倒被恐惧彻底击溃。第18节手记结尾,举步维艰的马尔特面临两种可能,或“粉身碎骨”,或“死而后生”,可以说,托尔斯泰曾与马尔特处于同一种非此即彼的境遇之中,但他们做出了完全不同的选择。托尔斯泰的悲剧,实则警示着马尔特另一个版本的可能命运:倘若一味畏葸不前,不去主动迈出最关键的一步,不再“使用”上帝,不再以出于本心的工作创造“形成中”的他,反而妄图依托一个假想的“已完结”的上帝,自欺欺人地度过余生,就终将辜负真正的使命、亲手杀死自我。

领书计划详情