领**

Lv.0

2022/08/04 08:52

第1天

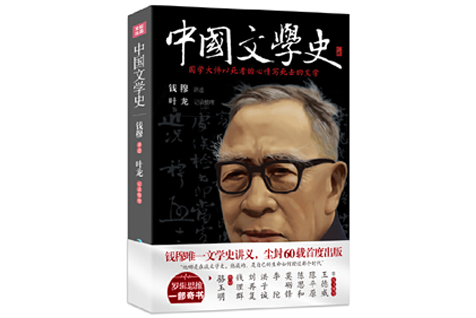

这是钱穆在燕京大学、北京大学等名校任教时留下的照片,那是1930年到1938年。任继愈、杨向奎、何兹全等先生,当年都听过钱穆的课,根据他们回忆,钱穆讲课善于表达,很精彩,堂堂爆满,深受同学们的欢迎。讲课好的名师,古往今来不止钱穆一人,那为什么钱穆的书和思想流传这么广,直到今天还有很多人把他奉为偶像呢?我想讲一个小小的故事。1933年,22岁的杨绛,启程从苏州到北京读书。和她同行的,是当时38岁的燕京大学国文讲师钱穆。火车过了蚌埠,窗外的江南风景没有了,只剩下一片荒凉。杨绛忍不住地抱怨说:“这段路最乏味了。”而钱穆的回应是:“这里是古战场啊。”一番话,立刻给杨绛打开了一个全新的世界。杨绛后来回忆说,“先生对我讲,哪里可以安营,哪里可以冲杀。尽管战死的老百姓朽骨已枯、磷火都晒干了,我还不免油然起了吊古之情。历史给地理染上了颜色,眼前的景物顿时改观。”这个世界上,有一种人叫做“通人”。他们因为读书和阅历,打穿了人生与知识的边界。他们能给扁平的世界赋予丰富的时间和空间的维度,让平淡的物象变得异彩纷呈。钱穆就是这样一位“通人”。他是中国历史上少有的能够打通历史、政治、地理、文学、教育不同领域的大师。他一贯以大远景,甚至航拍的视角来审视我们这个民族的文明,审视我们和西方文明的差异。例如,他最负盛名的代表作《国史大纲》,以独特的纲领性视角,纵览中国古代文明史;他的《中国历代政治得失》,简明清晰地描绘了中国古代政治制度的发展史,可以说,一本薄薄的小书,读懂中国上下五千年;他的《晚学盲言》,更是他在93岁高龄失明之后,用口述的方式,总结了他一生对中西方文明的思考。但是,钱穆先生身上一直有一个谜题。他生前曾经多次讲过,他最爱的并不是历史,而是中国文学。但他的80多部著作,却从来没有一部关于文学的专著。这一直是喜爱钱穆的人心中的巨大遗憾。直到2014年,我们今天要讲的这部《中国文学史》讲稿被挖掘出来。这样一部珍贵的讲稿,是怎么留下来,又怎么被发现和出版的呢?明天,咱们继续讲。

领书计划详情