领**

Lv.0

2022/08/04 09:16

第1天

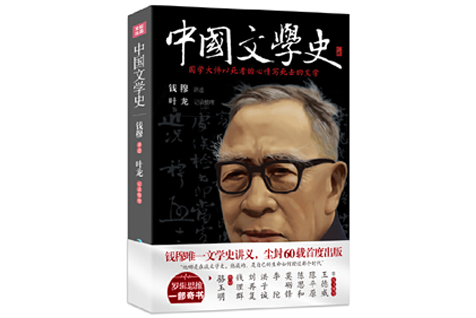

从今天开始,我将带领大家读一部尘封了60年的传奇著作,它是钱穆先生1949年在香港创办新亚书院时留下的课堂讲义《中国文学史》,由香港能仁书院前院长、93岁高龄的钱穆弟子叶龙老先生记录并整理。我非常有幸,在2014年发现了这部从没出版过的课堂讲义,2016年,经过多方努力,让这本书在内地出版。当年,我还陪叶龙老先生去了一趟无锡,在钱穆先生的墓前,给他献上这本书。后来,我们在上海做了这本书的首发式,在北京的中国现代文学馆,和几位历史学家、中国文学史专家一起讨论这本书。到现在为止,这本《中国文学史》已经影响了很多读者。作为亲历者和见证者,我非常欣慰。在这21天的阅读计划里,我会给大家讲到几个方面的内容。首先,钱穆是谁?钱穆1949年到1966年在香港做了些什么。第二块,我会讲讲《中国文学史》讲稿从诞生,到被发掘出来的整个故事。第三块,我想给大家讲讲这本书的记录者和整理者,叶龙老先生,他的人生,也是一个大江大海的故事。第四部分也是最重要的部分,我会细致地讲解这部书的结构、它的主要价值,该怎么阅读它和理解它。最后,我想分享一下2016年陪叶老去无锡和苏州,探访钱穆故居的见闻和心得,在我看来,“阅读”不仅仅是读书,有时候,我们更需要“走读”。在整个分享的过程中,我还会给大家展示一些图片,咱们一边看图,一边走进历史。有的朋友可能对钱穆没那么了解,我先啰嗦一点,对这本书的主角做个简单的介绍。我们先来看一张照片。(图片1)这就是钱穆先生,中国现代著名的历史学家、思想家、教育家,国学大师。也有人把他称作“中国最后一位士大夫”。他和吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”,其中以他的名气最大,传播最广。钱穆出生于1895年,1990年去世,活了95岁,算是高寿。他的一生,贯穿了整个20世纪,出生在清朝末年,最宝贵的青年和中年,都在民国的兵荒马乱中度过,1949年以后,又颠沛流离去了香港,最后在台湾终老。今天我们谈论钱穆先生的思想和学术,不能不注意这个时代背景。因为不管哪一个时代,知识分子的所思所想,都会和他的环境密切相关。上面这张照片,是大家对钱穆的一贯印象。温文尔雅,很有风度,上个世纪的中国知识分子好像都是这样,都是穿着长衫,戴着眼镜,我以前看民国照片的时候,也很难把他们区分开。但是后来,我看了很多关于钱穆的资料,发现他留下很多讲课的照片,我才慢慢意识到,为什么钱穆有那么多头衔,他到了晚年,还一直说自己这一生最看重的是“教师”这个身份。钱穆只有高中学历,准确说,他高中都没有读完。因为遇到了改朝换代的大事儿,在清朝灭亡、民国诞生那一年,他读的中学停办了。钱穆无奈辍学,回到乡间,16岁就开始教书。教过小学,教过中学,也当过小学校长,放在今天,应该说他是一位非常优秀的乡村教师,说他是“网红”也不为过。(图片2)大家看看这张图片,这是钱穆非常年轻的时候,讲课留下的照片。那个时候,钱穆的名气大到什么程度呢?他因为写了一本书《刘向歆父子年谱》,轰动整个学术界,被人推荐到中国当时最牛的大学,去当教授。

领书计划详情