领**

Lv.0

2022/08/05 08:50

第二天

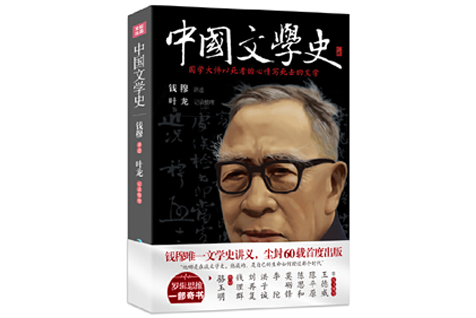

当年,就在钱穆先生的讲台下,坐着一个叫叶龙的学生,他尽全力做着笔记。叶龙是江浙人,能毫无障碍地听懂钱先生口音浓重的无锡国语,同时他又有速记功底,笔锋足够跟上钱先生讲课的节奏。于是,在此后的一年中,一部《中国文学史》讲义的速记稿逐渐成型。根据钱穆先生多位学生的回忆,钱穆讲课时别具风采。“他讲课每讲到得意处,像和人争论问题一样,高声辩论,面红耳赤,在讲台上龙行虎步,走来走去。”“常能把听讲者带入所讲述的历史环境中,如见其人,如闻其语。”而叶龙这部速记稿,由于脱胎于课堂口语,所以保留了大量钱先生原汁原味的表达,甚至是先生现场的神来之笔。但这部书稿,就在叶龙先生的箱底,静静地躺了60年。60年过去了,叶龙从青年变成了八旬老者。我认识他的时候是2014年,叶老已经86岁。一个非常偶然的机会,我去叶老家做客,看到了这本60年前的课堂讲义。非常简陋的牛皮纸封面,窄窄的横行,像算术本子一样,叶老把它调转90度,写成工整的繁体竖排。他的钢笔字十分娟秀,每一页都有注释或者眉批,红色和蓝色的笔迹,爬满了每一个缝隙。叶老告诉我,钱穆先生备课极其认真,每次都会带二三十张卡片。而他因为“做笔记极为仔细,能做到尽量不遗漏一个字”,在钱先生查阅笔记的时候,得了高分。从新亚书院毕业以后,叶老一直像宝贝一样,珍藏着这些课堂笔记。他告诉我,自己在香港搬了十几次家,这些笔记本最不舍得丢。我自己是中文系毕业,对中国文学史非常熟悉。那天,在叶老家里,我仔细地翻看了这本课堂笔记,越看越觉得有价值。钱穆先生这门课,从中国文学的起源,一直讲到到清末的章回小说,有32篇,将近20万字,自成一套完整的体系。而且,钱先生的观点非常独特,和我读过的很多《中国文学史》都不同。这样一部精彩的书稿,应该让更多人看到,这是我当时最强烈的想法。而叶老也特别希望,这部讲稿能在报纸上连载,他尤其希望,能在内地的报纸上连载,让内地的读者首先看到。于是,我跟叶老约定,由他来逐字逐句地誊录、校订、注释,我呢,每周去一趟香港,取回整理好的书稿,在报纸上刊登。我记得很清楚,2014年7月24日,是这部《中国文学史》讲稿第一次在《深圳商报》刊登出来的日子。钱穆先生原来还留下了一部这么完整、系统的中国文学史讲义,这个爆炸性的消息,一下子引起了全国媒体和学术界的关注。当天,报社编辑部的电话都被打爆了,很多人打电话来,希望联系到叶老。这部讲稿在报纸上连载了整整50期,那段时间,很多读者都追着看,钱穆版文学史也引发了海内外中国文学史家的激烈争论。那一年的8月11日,《深圳商报》启动了“再提‘重写文学史’”系列访谈,30位中国文学史大家加入了讨论,包括钱理群、洪子诚、李陀、张隆溪、刘再复、顾彬、莫砺锋、黄子平、陈平原、陈思和、王德威等等,他们在接下来的5个月里持续不断地发言,从钱穆版文学史到文学史写作、传播、研究、讲授的诸多问题,一波又一波的争论,把“中国文学史”这个过去只属于象牙塔的学问,推到了大众眼前。钱穆的《中国文学史》讲稿,就这样成了一个事件。

领书计划详情