领**

Lv.0

2022/08/06 10:30

第三天

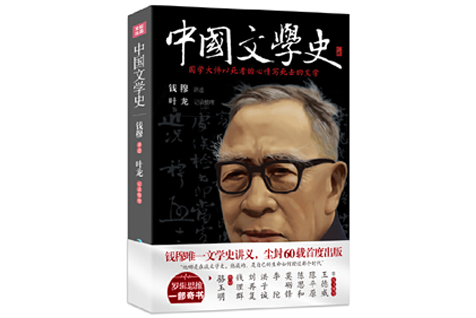

接下来,我想和大家聊一聊我对这本书的理解。在我看来,这本书的真正价值,并不是它提供了多少精彩的言论,或者独一无二的学术新发现。它更像一个通往那个年代的时光机器,带我们回到六七十年前,看到有一群像钱穆这样的知识分子,他们离开了故国,漂泊在殖民地的海外,有家回不了,还要面对中国传统文化被全面打倒的时代大潮,这个时刻,他们做出了怎样的人生选择,他们拼命想坚守和留住的又是什么。在我看来,《中国文学史》这本书承载的,是这样的东西。钱穆在课堂上讲的,不只是简单的知识点,而是有明确的价值判断。他称赞什么,批评什么,都和他所处的时代,他当时的思想困境息息相关。所以我一直说,不了解新亚书院,不了解桂林街时代的新亚,可能会读不懂这本《中国文学史》。新亚的桂林街时代,充满了流亡气息。不单是书院本身,就连香港这座城市,在那个年代,也无法摆脱“流亡者”的身份标签。为了寻访新亚书院当年的遗迹,我去了桂林街,这是香港九龙的拥挤之地,像70年前一样,这里仍然是贫民窟。叶老告诉我,当时桂林街61号到65号的四个单位,容纳了一座书院的全部。四楼打通作为教室,中间用厚厚的木板隔开,这边在上心理学,那边在上教育概论。学校楼下就是纺织工厂,机器轰鸣;对面是三宝佛堂,庙会频频;后面是潮州饭店,叫卖声不绝于耳;稍斜是小舞厅,靡靡之音不息。没有图书馆,没有任何教学设施,几乎家徒四壁的新亚书院,从客观条件上讲,就像钱穆创作的《新亚校歌》里所说——“手空空,无一物。路遥遥,无止境。”当时,钱穆在课堂上,面对的是一群来自五湖四海、各行各业的流亡学生,《江山美人》的女主演、邵氏旗下最红的黄梅调女星林黛,曾经在这里就读。大量学生和难民被港英政府安置在新界西贡的调景岭,白天到马鞍山采石或者修路,晚上搭巴士到新亚听课。有的时候晚了,就三三两两地睡在楼梯间,钱穆在外面讲课回来得晚,还要小心翼翼跨过他们上楼。新亚书院初创期的窘迫状况,后来在很多人的回忆录里都出现过。大家都记得,那时校舍交不出房租,教授拿不到薪水,学生缴不了学费。钱穆把私人储蓄拿出来,唐君毅、张丕介给报纸写文章赚稿费,张丕介的太太把自己的首饰都典当了,用来缴房租和水电费。但就是这么穷,新亚开校以来,从来没有学生因为欠学费而被退学。那时,每年的学费是480元港币,获免学费的学生就高达八成。给大家看几张老照片。图1是钱穆先生在新亚书院的活动中行拱手礼。图2是钱穆先生在新亚联欢会上表演。图3是1955年新亚书院的除夕联欢。

领书计划详情