领**

Lv.0

2022/08/08 00:51

第四天

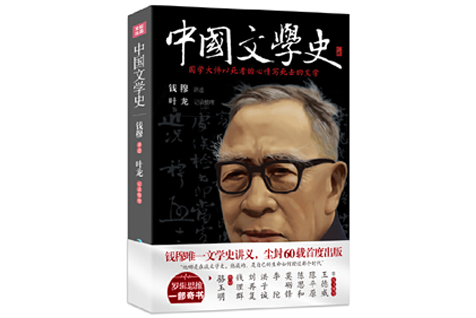

叶龙老先生曾经回忆,钱穆曾谈到自己坚守新亚的初衷,是因为:“(学生们)生活在饥饿的边缘,有些是流亡的苦味永远占据心头,多半是今天过了不知道明天……如果我们不能给他们一个正确而明朗的人生理想,……如果这一代的中国青年,各自找不出人生出路,那么所谓文化传统,将变成一个历史名词,渐渐烟消云散。”钱穆的担忧,不是没有原因的。在他讲授《中国文学史》的1955年,香港仍然摆脱不了港英政府统治下的殖民地色彩。钱穆极力想从传统中寻找应对时代的新价值,同时,又不可能无视新文明的剧烈冲击,这种深刻的内心矛盾,在《中国文学史》讲稿里,体现得淋漓尽致。叶老还清晰地记得,钱穆先生开讲《中国文学史》的第一天,就在课堂上说了一句“重话”,他说:“今日我国还没有一册理想的文学史出现。”当时叶老无法理解,这样一句重话,不是会得罪很多曾经写过《中国文学史》的学者和教授吗?一向说话谨慎、谦虚的老师,为什么这样批评呢?过了很多年,直到叶老自己也做了老师,教那些读ABC长大的香港年轻人去认识中国传统文化,才慢慢明白,钱穆先生当年的悲凉。1955年,钱穆讲《中国文学史》的时代,新文化一统天下,传统文化的地位并不高。他和唐君毅等一批大师级学人从大陆来到香港,办新亚书院的目的,就是复兴儒家精神和传统。可是当时的香港,殖民地色彩浓厚,西方文明滚滚而来,中国传统文化更难有立锥之地。在这样的时代背景下,钱穆讲《中国文学史》,用他自己的话来说,是“用死者的心情来写死者”。很久以后,叶老才理解,钱穆先生开篇的论断,说“中国还没有一本理想的文学史”,并不是是瞧不起人,而是怀着“新文学新生,旧文学已死”的悲凉,呼唤一部像样得体的《中国文学史》,为的是“让死者栩栩如生”,对新文学提供一分贡献。

领书计划详情