领**

Lv.0

2022/08/09 09:18

第六天

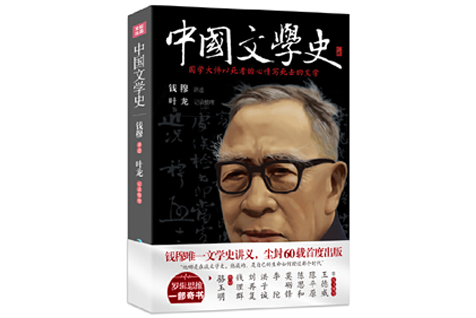

从今天开始,我们从这本书的背景故事进入到具体的文本。这本文学史要放在1955年的大背景下才能看得分明。巧合或吊诡的是,也许是初立的政权要在古中国里寻找恰切于今天的部分,上世纪五十年代年的大陆也开始了轰轰烈烈的“文学史”编纂。根据方铭教授在《<中国文学史>:回到中国文学的本位立场》中的研究,1954年至1955年,为了普及西洋文学观念,北京大学中文系举办了由苏联文学理论家毕达科夫主持的“文艺学引论”课程培训,确立了中国古代文学史大纲的编纂方向,大陆的中国文学史开始延续苏联为代表的“西方中心主义”,以小说、诗歌、戏剧作为基本文学形态,强调阶级性、典型化。于是,这些古典文学的大家们被纷纷套上了阶级的轭头,文学成为阶级斗争的表达,成为黑白分明的脸谱化形象。身在南国一隅的钱穆,则默默地讲出了这一部完全不同的私家文学史。“中国文学史”的题目很大,容量却只有20万字。所谓“文学”之“史”,意义在“文学”之“流”,也即通过讲述每个朝代的文学特点,看出文学之间流变与接续的过程。这是钱穆《中国文学史》的核心思想。在这一基础上,钱穆考订源流,将中国文学史整个展开,从唐尧虞舜的《击壤歌》《卿云歌》一直讲到明清小说。并在其中为文学史画出两条清晰的线:韵文和散文的发展、合流与高峰。打开这本书,可以看到它是“任性”的,没有像传统文学史一般,在各个方面都兼顾平衡,而是对有些章节十分简略,有些章节又十分详细。这样做,真是“大胆”啊!可这种“大胆”,却比统观统管的文学史更能显示出文学的底色。

领书计划详情