庄**

Lv.3 三星

2022/08/09 10:10

知音

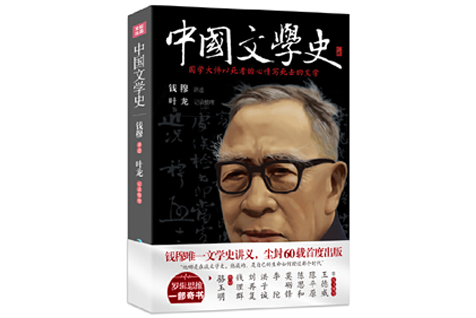

茫茫宇宙,孤独的人类利用各种手段向太空发出讯号,期待能收到回应,得其友声。伯牙子期高山流水遇知音的故事在中国千古传唱,也说明了我们对知音的渴求。千古文人,有多少不是阑干拍遍,却叹无人知无人晓?当世知音难求,他们便著书立说,以待后世。扬雄欲学效儒者,著《法言》,又著《太玄》,桓谭对他说:“你这本书我读不懂。”扬回答道:“后世复有扬子云必好之矣。”直到宋代,司马光特别喜爱《太玄》这本书,杨雄总算找到了知音。与司马光同一时代的欧阳修曾经说:《易十传》这本书非孔子作,是拟古之作,有人不信,欧阳修也说:“将来再有欧阳修,必会欣赏。”上世纪五十年代,大陆也开始了轰轰烈烈的“文学史”编纂,但在阶级斗争思想的指导下,这些文学史却显得脸谱化。钱穆先生的这本文学史在当时可谓是一股清流,从唐尧虞舜的《击壤歌》《卿云歌》开始,直讲到明清小说,重在讲述各时代的文学特点,从中看出文学间的流变与接续的过程。钱先生不以阶级斗争为纲,而是从历史文化的角度,进行了取舍,有详有略,显现文学底色。钱先生在当时是孤独的,但今天他的这本《中国文学史》得到了众多读者的欣赏,钱先生无憾矣。

领书计划详情