张**

Lv.0

2022/08/18 14:14

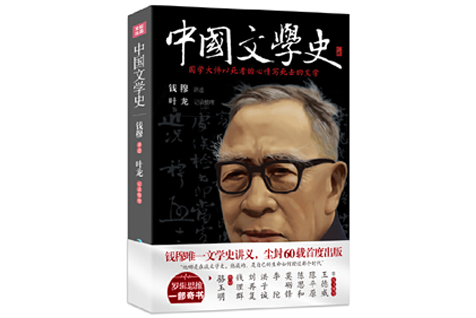

第十五天

讲完了钱版文学史,我想再说说叶龙老先生。这位钱先生的高徒,如果没有他一笔笔记录、又一本本留存的课堂笔记,这本书就无缘面世。我2014年认识叶老,直到疫情之前,还保持着每个月去香港看望他的习惯。疫情三年,没办法去香港,只能微信联系,听闻他每天在家练书法,周日去书店买书,状态甚好,还很欣慰,想着疫情结束后总有时间去看望。没想到,去年中秋之夜的晚上十点,接到叶龙先生的公子叶长青先生的讣告:“家父叶龙,今天下午辞世,享年93岁,1928-2021。”五年前,他带领我们一行人从钱穆先生的出生地走到其归葬地的情景,仍历历在目。也曾陪他去北京现代文学馆做过读书分享活动,他对此生还能来到北京念念不忘。我想把他的故事分享给大家,希望后人能记住他的一点贡献。先给大家看3张照片。第一张,是青年时期的叶龙先生。第二张照片拍摄于1990年7月30日,钱穆与叶龙在台北合影。拍完这张照片不到一个月,钱穆去世。第三张照片,是2016年叶老在深圳中心书城,我给他拍的。他手里拿的书,是一本和钱穆先生相关的传记。因为这本书的出版,我和叶老之间有了深厚的缘分,甚至和他的子女、家人都成了很好的朋友。因为了解了他的人生故事,我也经常思考,1949年流落到海外的那一批年轻人,他们在20世纪的中国历史上,是一个怎样的群体?钱穆一生桃李满天下,其中不乏学术成就很高的大学者,像余英时、严耕望,但为什么只有默默无闻的叶龙先生做成了这件事?叶老退休以后,无所寄托,在生命的最后阶段,他有个执著的心愿,就是整理和注释恩师从没出版过的课堂讲义。但书出版以后,评价特别两极化。有人说他是“钱门传薪人”。也有人说,叶老做这件事主要还是满足自己的情怀,因为书中留下了很多低级错讹,更像是当学生的治学不精所致,反倒给老师抹了黑,不如不做。那么,记录和流传这件事,究竟有没有价值?价值在哪里?这些都是我曾经非常困惑,也思考了很长一段时间的。我想和大家分享我的体悟。叶老住在香港的青衣岛。很长一段时间,去他家取书稿,拜访他,陪他聊天,听他讲几十年前的故事,是我每周都要做的事。青衣,是全香港最多廉租房的地区,它的另一个代名词是“老人的天堂”。每次转地铁,坐巴士,我都能见到成群结队的老人上车下车,路边的茶餐厅挤满了白发苍苍的身影,路上几乎见不到年轻人。这种景象,让我非常吃惊,又有点伤感。从故乡绍兴到香港,从民国到21世纪,走过了关山万重,叶老寻找到的栖身处,更像是一片被遗忘的土地。

领书计划详情