领**

Lv.0

2022/08/21 00:25

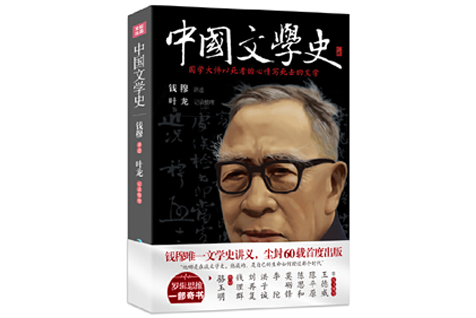

第十七天

1951年4月15号,香港一份报纸“喜怒哀乐”专栏登出了一篇短文,投稿人的名字是“重生”。这位“重生”先生,就是叶龙。这个时候的他,如愿到了调景岭难民营,进入美国女传教士·西门英才创办的协同圣经学院。每天学英文和《圣经》,画些圣诞卡、绣麻包袋,或是帮忙种种菜,生活清贫,却其乐融融。和之前的颠沛流离相比,他就像开启了第二次人生。那个时候的香港,大陆富商、南下文人、难民学生纷纷涌入。英国历史学家弗兰克·韦尔什写过一本《香港史》,书中记载:“新来者蜂拥而至,数年之内,人数就达到香港本地人口的4倍。”那时,人人都备尝艰辛,只求有张床可以睡,有一口饭可以吃,可“重生”的快乐,仍然鼓荡在每个人的心中。当时,叶龙就以“重生”为笔名,经常在《大公报》《文汇报》上发表文章,稿费少则数元,多的有几十元。靠着这些稿费,他度过了最初的艰难岁月。(图片1)1952年,叶龙以“重生”为笔名在报纸上发表文章,这是他保存至今的稿费单。对叶老来说,真正意义上的“重生”,要等到1953年,他正式踏入新亚书院的那一刻。他对钱穆的第一印象是:一个不高而结实的身材,精神饱满,面色红润,眉毛长得特别长,目光慈祥而带有威严。穿的是蓝色的长袍,白斜布的内衣领子,高出外面那件蓝棉袍的衣领将近达一倍。钱穆并没有记住台下的叶龙。但叶龙的心底,不知道被注入了什么东西,特别温暖,让他有点想流泪。过了很多年,他才明白,那是因为钱先生对于古老的中华,有说不出的情爱;对于深远的中国历史文化,更有着说不出的敬重。叶老说,钱穆先生这个人“真是有点理想”。就是这一点“理想”,让钱穆从那个时候起,就变成了贯穿叶龙一生的“精神教父”。的确,在20世纪的学人里面,我们很难看到还有第二个人,会像钱穆那样不厌其烦地劝人要多读中国书、要做一个中国人。尽管这成了他一生最大的争议点,尽管批评他“守旧”和“顽固”的声音不绝于耳,但他和他的学生,仍然把这种对菲薄传统风气的担忧,在殖民地的香港,大声地喊出来。从新亚书院毕业以后,叶老执教过21所学校,包括7间小学、7间中学、7间大专,课程涵盖文、史、哲,他摇着头对我说,“香港中小学的课本,基本不讲抗战史。”执教的四十几年里,他没有什么机会,跟学生好好讲,抗战到底是怎么回事。曾经很长一段时间,殖民地色彩浓郁的香港,中文教育之落后,让身为教师的叶龙非常心寒。那些读ABC长大的香港年轻人,古文水平差,考试只知道背标准答案,更不用说对中国传统文化心怀“温情和敬意”了。他不止一次,要学生去买《古文评注》,《赤壁赋》《吊古战场》《岳阳楼记》这些名篇……逼着背上两年,才终于打下一点古文基础。如果说教育是另外一种传承,叶老的使命,其实已经完成——教书,育人,著书,立说——他用这样的方式,把在新亚“重生”的自己,刻进了历史。(图片2)这是钱穆先生1959年7月向叶龙颁发硕士学位文凭。

领书计划详情