领**

Lv.0

2022/08/23 08:35

第十九天

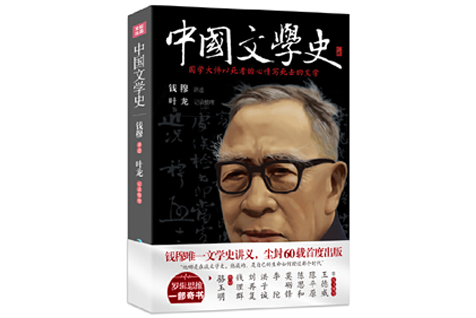

所以回到最初那个问题,叶老的价值到底是什么?我会觉得,他实践了中国传统文化不可或缺的“史官”精神。著书立说固然可贵,但记录和传递,同样不可或缺。2014年以后,随着《中国文学史》《中国经济史》等等讲稿的出版,叶老也成了媒体追逐的“红人”。但尴尬的是,人们一边叫他“钱门传薪人”,一边失望地发现,这位传薪人没有太多深刻的思想。随之而来的,就是对钱版文学史、钱版经济史的质疑。很长一段时间,这个问题也让我十分困惑。作为读者,我们总是期待完美。期待像木心口述、陈丹青笔录的《文学回忆录》,或者何寄澎整理、台静农讲述的《中国文学史》,那种记录者和讲述者双双完美的典范。叶老和钱穆先生这一对师徒,显然做不到心意相通,他们的精神世界也不在一个层次上。有一次,我去拜访叶老,他翻箱倒柜,捧出一幅书法给我看。是上世纪五十年代末,钱穆先生亲笔题签,送给他的,上面写着王阳明的《龙潭夜坐》这首诗。我问他,钱穆先生为什么送您这首诗?叶老一时答不出,他说,大概我们都是浙江人,和王阳明是同乡吧。其实这首诗用典很多,大有讲究,王阳明想说的是:这片山河寄托着他太多感情,他不会像那些失意的隐居人一样,独善其身,而是要继续努力。联想起钱穆先生赠诗的年代,正是新亚书院举步维艰的时候。先生的心意,叶老又曾领悟几分呢?(图片1)这张图片是叶老展示钱穆先生的手迹。叶老给我讲过很多他们师徒之间相处的细节。其实他们本来就是两类人。钱穆先生淡迫名利,晚年过的很清苦,96岁去世的时候,还从来没有自己的房子,遗产就只有一副眼镜和一对拐杖。叶老就截然不同。除了教书,他还练就了一身炒股的好本领,上世纪七十年代就写股评,炒股票,并以八万八港元,买下人生第一处房产。在“现实的俗世界”和“理想的真世界”之间,他们两个人的取舍,原本就南辕北辙。但我后来逐渐明白,每个人都有自己的使命,叶老的人生如果拍成电影,片名一定叫做《苦斗》。向生计苦斗,在最底层的尘埃里苦斗。他只是一个小人物。小人物叶龙不一定能做钱穆的伯牙和子期,却可以做恩师的“影子”。人们说他是“钱门传薪人”。我说,是,也不是。你问他做这些事怀着多少理想,我想,不如说他是朴素的、对恩人的一种回报。至于他的价值,也许最可贵的,在于他是一个见证者——时代的见证者,钱穆的见证者,他自己的见证者。

领书计划详情