领**

Lv.0

2022/08/23 08:37

第20天

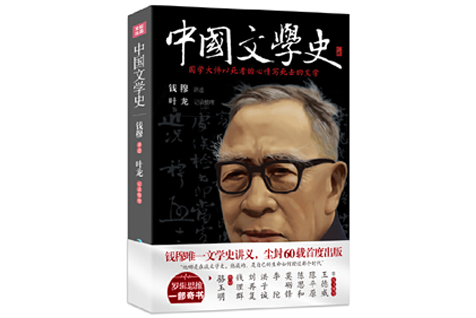

最后,我想给大家简单讲讲2016年,我陪叶老回到无锡、苏州,去了钱穆先生的故居、墓地,还有钱穆先生在苏州住过的园子,一路寻访的经历。当时钱版文学史刚刚出版,叶老有个强烈的愿望,希望能去钱先生的墓前,献上这本书,所以我们策划了这个行程。但其实一路下来,最让我意外的,是人们对“钱穆”这个名字的陌生。钱穆先生在台湾去世后,遵照他的心愿,把骨灰葬回了他的家乡,苏州西山俞家渡,我们跟着导航,穿过太湖上的一座又一座小岛,到了石皮山。原本以为,这样的一位国学大师,他的墓在当地应该是无人不知无人不晓,没想到问了很多当地的村民,就像从没听说过一样。没有指示牌,路也不好走,全是坑坑洼洼的乡间土路,想来当地政府也没有多么重视。我们花了很长时间,才爬到半山腰找到墓地,那是一个相当僻静的位置,风景也好,面对太湖,波光粼粼,一览无余。或许这正是钱穆先生想要的,但在我这样一个后学看来,这种寂寞多少让人难过,他应该被更多人记住啊。(图片1)这是2016年,叶老在钱先生墓前。后来,我们又去了钱穆的故居,无锡七房桥。在钱穆晚年的自传里,他对七房桥的描述,让我对这片江南水乡充满了想象。在钱穆成长的年代,从无锡县城出发,如果走水路,需要四个小时,就能到达钱家门前的傲啸泾,那里有中国古建筑的房檐,有古老的中国乡间社会,充满了温情。可现实完全击碎了我的想象。我们的车在一条绵延数公里的公路上找不到出口,这条公路正在整修,穿梭着巨大的挖土机,自然也没有什么水乡气息,沿途所见,到处都是玻璃幕墙、金属框架厂房、三五成群的青年工人。这些都提醒着我们:鱼米之乡的长江三角洲,如今是新的工业革命的重镇。钱穆想竭力保存下来的那个“中国”,早就被时代抛在身后。我们最后还是找到了钱穆故居,但那不是单独为钱穆设的故居,而是“钱穆钱伟长故居”。在那里,我们遇到了钱穆先生的侄孙钱煜,他告诉我们,如果不是打着钱伟长的名号,钱穆不可能拥有一座单独的故居或者纪念馆。在钱穆的家乡,很长一段时间里,他的侄子钱伟长比他更声名显赫——他是一名杰出的物理学家和人大副委员长。(图片2)这是那一年,叶老和钱穆侄孙钱煜在钱穆故居所拍。如今,两位老人均已故去。钱煜先生带我们看了怀海义庄,这是江南地区保存下来为数不多的中国民间慈善机构之一,已经有500年历史,钱穆小的时候完成学业,也曾经受到义庄的资助。钱氏家族漫长的历程,正是中国社会的一角,它之所以能够面对种种社会动荡,是因为家族遵循着“礼”,它为家庭生活提供准则、价值观,它为弱小的人群提供救助,当“礼”由家族扩展到整个社会的时候,它就变成一个国家的准则,支配着政府与人民、国家与外部世界的关系。但这套价值观,从新文化运动之后,就逐渐分崩离析。到了今天,钱穆所赞美的那个“礼”的世界早已经崩溃。没有人再以君子为楷模,人们把道德理解成不切实际的空话,只有利益,才是理解人际关系和社会关系的钥匙。

领书计划详情